「改善活動は負担だ」「新しいシステムで逆に仕事が増えた」

製造現場のこうした声に対し、旭鉄工は「改善とは人を楽にすること」という哲学で生産性を劇的に向上させました。

人に負担を強いる改善は形骸化し、現場の協力も得られません。

同社が「人を楽にする」という軸で、いかに現場の意識を変え、人を育てたのかを見ていきます。

ステップ1:「見える化」で、精神論から“楽”に脱却する

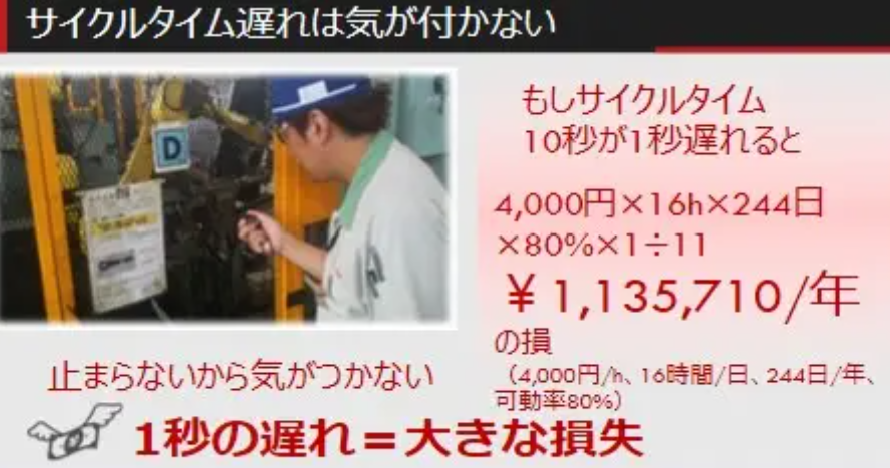

改革の始まりは、安価なセンサーとモニターで生産状況や「チョコ停」をリアルタイム表示すること。その目的は管理ではなく、

あくまで現場を「楽にする」ためです。これにより、面倒だった手書きの日報作業が不要になりました。

さらに「もっと頑張れ」という精神論ではなく、「あと50個で終わり」といった具体的なゴールが見えることで、

精神的負担も軽減。この「改善=自分たちが楽になる」という最初の成功体験が、

現場の意識を変える重要なきっかけとなったのです。

ステップ2:「なぜ?」の問いかけで、“考える力”を楽に引き出す

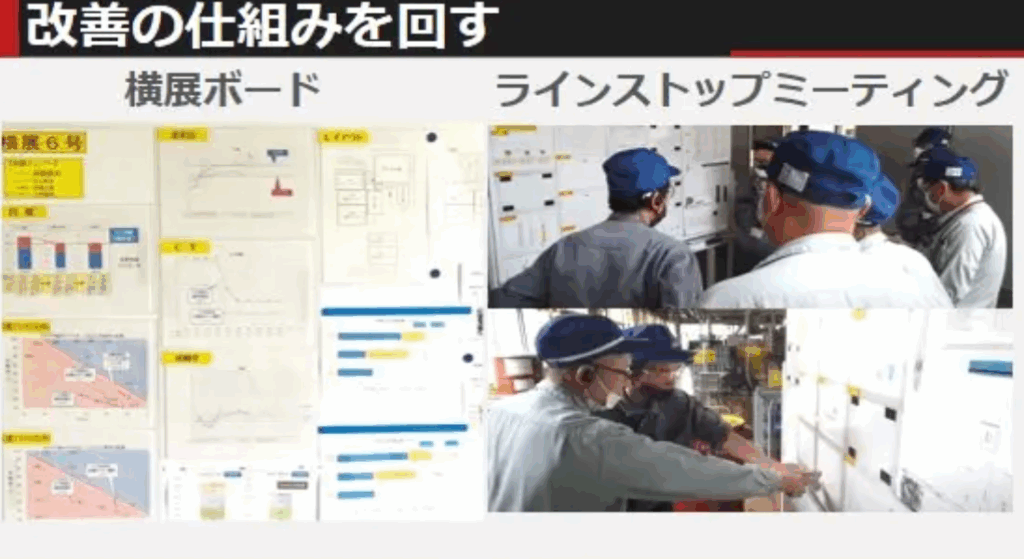

データで現場が楽になった次の段階は、そのデータを活用して「考える力」を引き出すことです。朝礼などでデータを見ながら、

管理職は「なぜ停止が多かった?」「どうすればもっと楽になる?」

と答えを教えずに問いかけに徹します。これにより、現場では勘や経験だけでなく、データという共通言語で問題解決が進むようになりました。

自分たちで考えた改善策なので納得感があり、「やらされ感」なく主体的に取り組めます。

失敗してもデータを基に客観的に振り返れるため、個人を責めずに挑戦を恐れない文化も育まれました。

旭鉄工の事例は、人材育成とは「何かを教え込む」ことではなく、「自ら考え、気づくための環境を整える」

ことであると教えてくれます。

そして、その環境づくりの入り口は、「デジタルを使って、まず現場の人を楽にしてあげる」という、極めてシンプルで人間的な発想から始まるのです。